北前船

概要

北前船とは、江戸時代から明治時代にかけて日本海での海運を担った船のことをいいます。

当時の資料では「北前船」という名称ではなく、「弁財」「弁財船」と記されています。

北前船の特色は、預かった荷物を運ぶのではなく、船頭が各地で仕入れた産品を求めている各地で売っていたことです。

北前船が江差で仕入れた産品の代表は、ニシンの加工品です。

早春に獲ったニシンを加工して出荷できるのが旧暦の5月ごろ。その時期を目掛けて各地から北前船が江差にやってきました。

その賑わいは「江差の五月は江戸にもない」と謳われるほどでした。

北前船は海の商社

江戸時代の中ごろから各地の産業が発達してくると、流通も活発になっていきました。

江差では1670年ごろからニシン漁が盛んになりましたが、獲ったニシンは食用や肥料などに加工されて北前船で本州へ運ばれました。

江戸時代の江差では農業が盛んではなく、米や衣類などの生活物資は本州から北前船で運ばれてきました。

北前船は、船で移動しながら各地の産品を仕入れ、それら産品を求めている各地で売り払う商いをしていました。

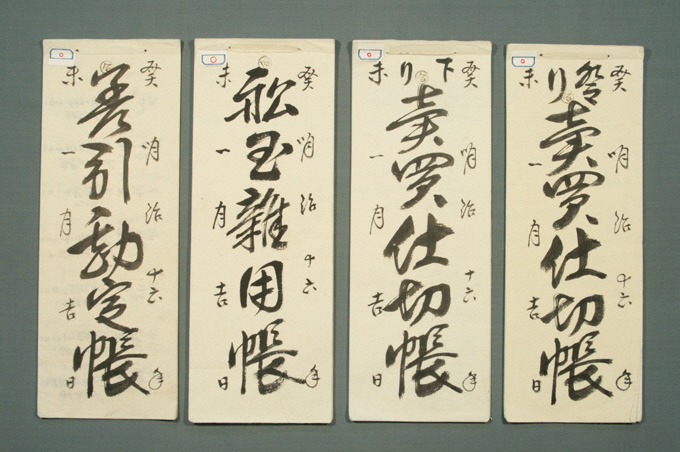

江差商家の関川家は利宝丸という北前船を持っていました。

利宝丸の明治16年と明治17年の帳簿が残っていて、商いの様子を知ることができます。

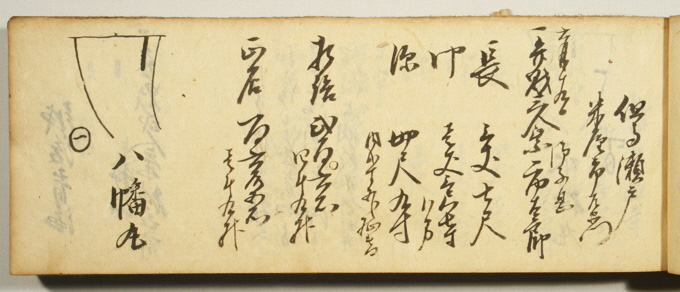

上の写真は明治16年の帳簿です。

右側から、「登り(江差→本州)」の帳簿、「下り(本州→江差)」の帳簿、人件費など諸費用の帳簿、1年間の収支帳簿です。

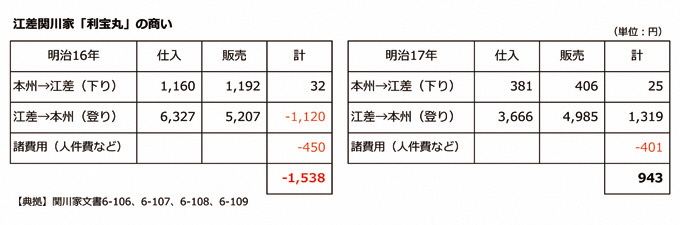

これを集計すると、下の表のようになります。

明治16年は、1年間の収支として1,538円の赤字でした。

明治17年は、1年間の収支として943円の黒字でした。

ここから、北前船の経営は安定したものではなく、年によって収支にかなりの差が出るものだということがうかがえます。

また、「下り(本州→江差)」よりも「登り(江差→本州)」の方が取引金額の割合が高いこともうかがえます。

「江戸にもない」ほどの賑わい

江差に入港した北前船は、1艘ずつ人数や大きさなどの改めを受けて台帳に記されました。

江差ではその台帳を「間尺帳」と呼んでいます。

上の写真は、江差商家の関川家に伝わった間尺帳(関川家1-57)の一部です。

但馬国瀬戸(兵庫県豊岡市)の米屋市左衛門が所有していた3人乗りの八幡丸で、6月19日に江差へ入港しました。

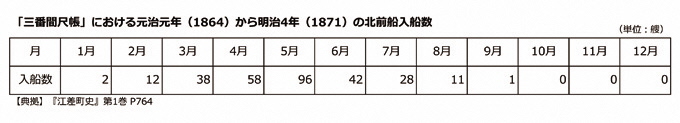

上の表は、1冊に7年分の入船記録が記されている別の間尺帳から、旧暦で何月の入港が多いのかをまとめたものです。

旧暦5月が最も多く、旧暦4月、旧暦6月と続きます。

この数字は江差港に入船した実際の数ではありません。

他にも十数軒の商家がこのような間尺帳を付けていたので、江差港に入船した北前船の数はもっと多いです。

江差では「江差の五月は江戸にもない」という言葉が伝わっています。

この言葉は、食用や肥料などに加工されたニシンを求めて、旧暦5月ごろに多くの北前船が江差に入港して賑わった様を表現しています。

今も残る北前船の文化遺産

北前船係船柱及び同跡(江差町指定史跡)

鴎島の北東部にある、北前船が係船していた場所です。

北前船は、鴎島の岩盤に空けた穴に立てた木杭に綱を渡して停船していました。鴎島が日本海からの風や波を防いでくれました。

厳島神社

鴎島には、慶長20年(1615)に建立したと伝わる厳島神社があります。

江戸時代には弁財天社と称していて、北前船の船員が航海安全を祈念した神社です。

狛犬は、明治32年(1899)に備後松浜(広島県福山市)の石工が作製したものです。

境内には、天保9年(1838)に加賀国橋立(石川県加賀市)の北前船船頭たちが寄進した石鳥居があります。

また、江差商家の村上家を取引相手としていた北前船関係者が安政6年(1859)に寄進した手洗石があります。

ここで方位を確かめて、天候判断をしたと伝わっています。

右近家が寄進した石灯籠

江差市街地の高台にある正覚院には、越前国(福井県)で北前船経営をしていた右近家が明治2年(1869)に寄進した石灯籠があります。

石灯籠には「越前河野浦右近権左衛門船頭亀治郎」と刻まれています。

旧中村家住宅(国指定重要文化財)

江戸時代からのメインストリート「いにしえ街道」に面して旧中村家住宅が建っています。

明治時代に近江国(滋賀県)から来た商人の大橋宇兵衛がこの場所で商いをし、大正4年(1915)に同じ近江商人の中村米吉に建物が譲られました。

一番海側の棟には、大橋家が用いていた「ウロコイチ」の家印が大きく掲げられています。

一番海側の棟には、大橋家が用いていた「ウロコイチ」の家印が大きく掲げられています。

鴎島に停船した北前船からも大橋家の建物を見分けることができました。

旧関川家別荘

江差市街地から少し離れた場所に、旧関川家別荘があります。

関川家は、前文で紹介した「利宝丸」という北前船を持っていた商家です。

旧関川家別荘は、隠居した人の別荘として、江戸時代末から明治時代初ごろに建てられたと考えられています。

蔵を活用した展示室には、北前船「利宝丸」の船名額を展示しています。

また、北前船で運ばれてきた陶器や漆器など、関川家に伝わった資料を展示しています。

また、北前船で運ばれてきた陶器や漆器など、関川家に伝わった資料を展示しています。

【お問い合わせ先】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1

江差町教育委員会 社会教育課課 地域文化係

TEL:0139-52-1047

FAX:0139-52-0234

|

江差の歴史・文化 |

江差の伝説と昔話 |

まちの情報open

概要open

面積 : 109.53km2 (前月比) 人口 : 6,405人

(-26人)

男 : 3,089人

(-18人)

女 : 3,316人

(-8人) 世帯数 : 3,920世帯

(-13世帯)

(令和7年11月末現在)

-

サブナビゲーションopen

-